私学のユニーク先生インタビュー「順天中学校・高等学校 英語科教諭 香渡里沙先生」

今回は、順天中学校・高等学校の香渡(こうど)里沙先生をお訪ねし、現在のお仕事に至るまでの経歴や教員としてのモットー、私学の魅力などをテーマにお話をうかがいました。

英知をもって国際社会で活躍できる人間を育成する

――貴校の特徴や学校の雰囲気について教えてください。

香渡先生 順天中学校・高等学校は、2024年に創立190周年を迎えた中高一貫の共学校です。「英知をもって国際社会で活躍できる人間を育成する」を教育理念に掲げ、創造的に課題を解決する力や国際社会で活躍できる力、豊かな人間関係を築く力を育む教育活動に力を入れています。とても勉強熱心で好奇心旺盛な生徒たちと、高い専門性を持つ教師陣とが、いつも熱いコミュニケーションを展開している明るい学校です。

一般企業やユネスコ、通信制高校や途上国、公立校の教員と多様な職業経験

――香渡先生は、ユネスコをはじめ、さまざまなフィールドでのご活動経験があるとうかがいました。現職までの歩みについて、聞かせていただけますか?

香渡先生 ずっと学校という場が大好きで、高校卒業時に「教師になる」と決めて大学で教員免許を取得しました。いずれは教育の現場で過ごすのならば、その前に別の経験もしたいと考えて企業に就職。その後ニューヨークでの生活を経て、日本の通信制高校に着任し、2年勤めました。多様性を尊重する教育に、国を問う必要はないと思ったのもこのころです。大学時代にボランティアで、在日外国人の子どもたちへの学習支援を行った経験もあったことから、青年海外協力隊に2010年から2012年まで参加しました。西アフリカにあるベナン共和国で、子どもたちの情操教育や大人向け日本語教育を通した地域活性化に携わりました。

ベナン共和国、現地の小学校での活動の様子

ベナン共和国、現地の小学校での活動の様子

帰国して横浜市の公立中学校で教鞭を執りましたが、過密な業務の中で、海外で得た視点や経験を子どもたちに伝える余裕がないことが悩みでした。このままではいけないと立ち止まり、教育開発の修士号取得を目指して英国の大学院に進学。帰国後は教育現場に戻ることも考えましたが、国際理解を深めるためにも日本ユネスコ協会連盟に入職し、SDGs関連プログラムの開発に取り組みました。

ユネスコでは4年強活動しましたが、業務としてプログラムの企画・開発など一人で黙々とパソコンに向かっているうちに、再び教育現場で働きたい気持ちが強くなりました。英国留学時にお世話になったロータリー財団のつながりで本校順天学園の教員採用を知り、2023年に本校に入職しました。

ユネスコ在職時、バンコクでの教育会議

ユネスコ在職時、バンコクでの教育会議

英語教育と探求型学びの実践で、生徒の可能性を拓く

――香渡先生の担当授業についてお聞かせください。

香渡先生 中学2年生の担任を務めながら、英語科教員として授業を行っています。本校では英語教育や国際交流に力を入れており、英検取得の支援やニュージーランドへの短期留学を推進しています。そのため、授業以外にも朝学習や補習などで生徒の学習をサポートしています。

さらに、毎週金曜日の7時限目には、英語選抜クラスに所属する高校生を対象とした「英語探究」の授業があります。この授業は、生徒たちがテーマごとにグループに分かれ、世界でどのように社会貢献ができるかを考え、実際に活動していくものです。私はユネスコでの活動経験を活かして「カンボジア教育グループ」を担当し、生徒がカンボジアの子どもたちの学習支援につながる活動を企画・実践するのをサポートしています。2024年には、グループの生徒3名とともにカンボジアを訪れ、現地の子どもたちの学習環境を見学・体験してきました。

こうした「探究型」の学びを深める機会を含め、幅広い体験ができるカリキュラムが用意されていることや、教員の得意分野を尊重し、自由度の高い教育活動ができることは、順天の魅力の一つだと感じています。

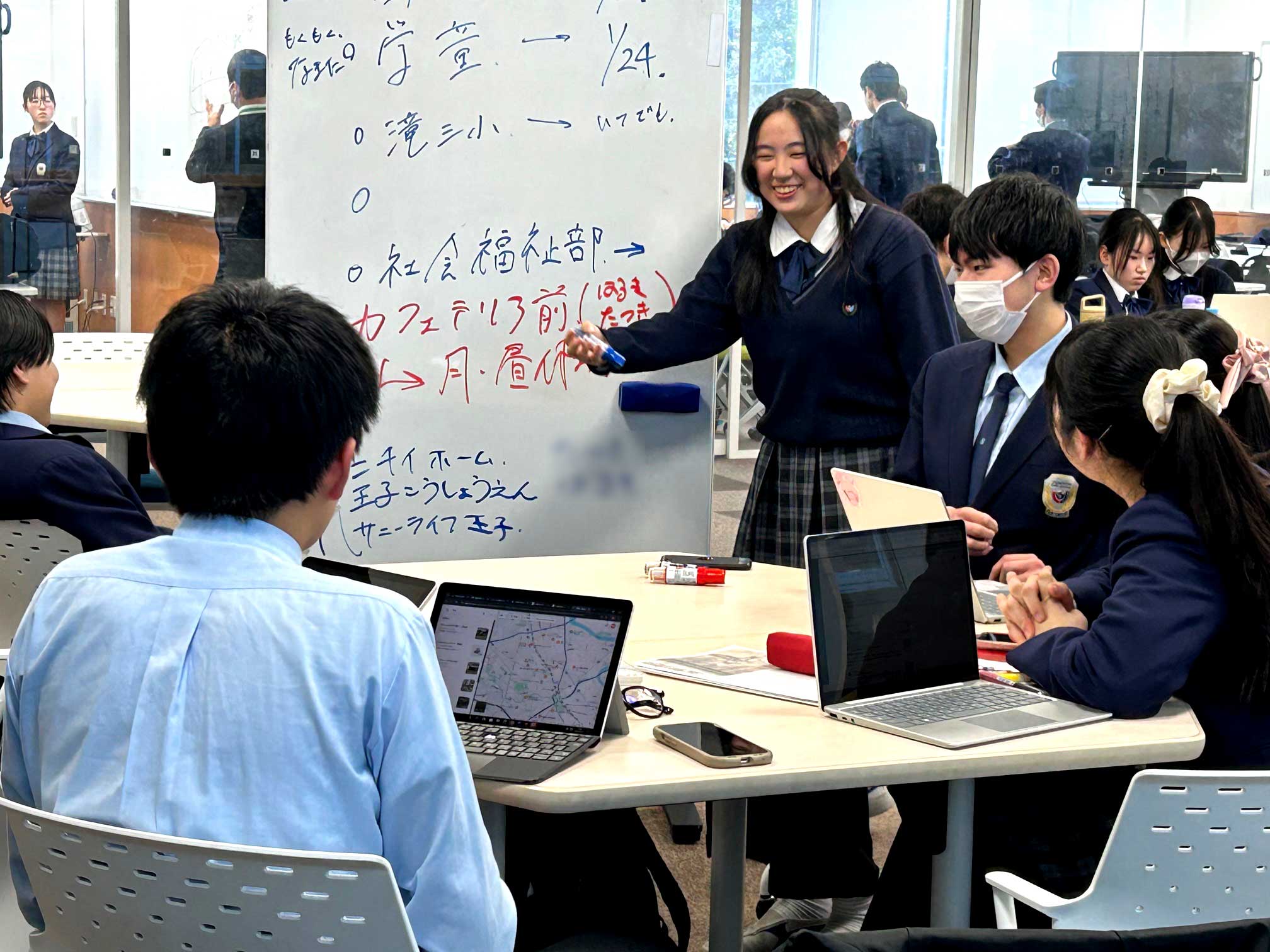

開かれたスペースでテーマ別のグループに分かれて活動する「英語探究」

開かれたスペースでテーマ別のグループに分かれて活動する「英語探究」

未来の誰かのためになる力をつけてほしい、そのために頑張る人を応援する

――先生が、働くうえで大切にされているのは、どのようなことでしょうか?

香渡先生 教員として大切にしているマインドは、「将来自分を待つ誰かの力になれるよう、今ここで力をつけてほしい」、そして「その力をつけるために頑張る子どもの可能性を信じて、寄り添いたい」という思いです。これは、大学受験のために通った英語塾の先生から教えてもらった大切な教えです。

実は、中学・高校時代の私はかなりやんちゃで、学校の先生方とはしょっちゅう衝突していました。そんな私が大学受験を目指すにあたり、全ての科目を学び直すのは現実的ではありませんでした。そこで「英語一本で勝負する」という方針を立てたのですが、その意思を尊重し、厳しくも的確に指導してくれたのが英語塾の先生でした。「人は自分のためだけには頑張れないが、未来に自分の力を必要としてくれる誰かのためには、努力する責任がある」という先生の考えは、当時の私に大きな力を与えてくれました。私の可能性を信じてくれた先生の教えは、今も私の中に根付いており、教員としての原動力になっています。

先生が席を離れても自主的にディスカッションを進める様子には、お互いの強い信頼が感じられた

先生が席を離れても自主的にディスカッションを進める様子には、お互いの強い信頼が感じられた

――先生の典型的な1日のスケジュールを教えてください。

香渡先生 毎日8時までに学校に入り、8時10分から朝学習のサポートを行います。その後、クラス朝礼があり、8時40分から授業が始まります。1時限は50分で、月曜日から木曜日は6時限を終えた後、掃除と終業があります。金曜日は7時限目に「英語探究」クラスがあります。私学の場合は土曜午前までは授業があるのが一般的で、私の場合は代わりに水曜日が休みになります。

テストや教材作成、授業の準備などは、受け持ち授業の合間に進めています。放課後には、英検指導などのサポート学習、個人面談、部活動のサポートを行い、概ね18時には退勤しています。公立校と比べると拘束時間は短いですが、教科指導にあてる時間は長く充実しています。

楽しく学び、楽しく教える。国際理解を育む教育者としての新たな挑戦

――先生の今後の目標について、お聞かせください。

香渡先生 これまで私が体験してきた世界を生徒たちに共有することで、子どもたちが国際理解に目を開くきっかけを多く作っていきたいですね。以前は公立校で3年スパンを基準に指導を考えていましたが、中高一貫教育の順天では、6年という長いスパンで生徒の成長を見守ります。生徒の育成を長期的に考えるという新たな挑戦に取り組んでいます。

190年の歴史を持つこの学校も、現在、大きな変革の時期を迎えています。2026年4月には、医療・生命科学系の総合大学である北里大学(学校法人北里研究所)の付属校となります。歴史と伝統を大切にしながらも、時代の変化に応じて進化し続ける学校で、将来、誰かのために必要とされる力を生徒たちが身につけられるよう、教育者としてベストを尽くし、やるべきことをしっかりと実践していきます。

その上で、どのような仕事でも、楽しくなければ続けられないものです。私自身も、もっと海外に出て、途上国を含むさまざまな国のリアルに触れたい。そして、そこで得た経験を子どもたちに伝える方法をさらに工夫していきたいです。子どもたちが未知の世界や知らないことに対してアンテナを立て、価値観の違いを受け入れる柔軟性を育てられるよう、国際理解を現場で体験できる機会を提供していきたい。グローバル社会で生き抜く力、そして世界で活躍できる力を育むために、私のやり方で、楽しみながら教育に取り組んでいきます。

実際の経験という重みが、生徒たちが「自分事」として考えることに繋がる

実際の経験という重みが、生徒たちが「自分事」として考えることに繋がる

生徒の成長を感じる喜びこそが教員の醍醐味

――これから教師になりたい人、特に他の職業から教員を目指したい方や、私学で働いてみたいという人へのメッセージをお願いします。

香渡先生 もし「どうしようかな」と悩んでいるなら、まず一歩踏み出してやってみたらよいと思います。怖さや不安を感じることに意味はありません。そんな時間はもったいない! ぜひ、生徒と一緒に時間を過ごしてみてください。教員として生徒の成長を感じられることこそが、教育の醍醐味です。これは教育現場でしか得られない貴重な体験です。もちろん大変なこともありますが、それに見合う価値は計り知れないほど大きいものです。