私学のユニーク先生インタビュー「新渡戸文化中学校・高等学校 酒井雄大先生」

今回は、新渡戸文化学園の中学校・高等学校を訪問。Apple Distinguished Educator(ADE)とロイロ認定ティーチャーを取得し、ICTを活用した国語教育を展開する酒井雄大先生にお話を伺いました。

教師の夢が再燃した中学生への剣道指導

――教師になられる前はどのようなお仕事をされていましたか?

酒井先生 大学は経営学部を卒業しましたが、当時は就職氷河期。周囲がなかなか内定を獲得できない姿を見て、とにかく広く受けようと様々な業界に応募しました。その中でご縁があったのが寝具メーカー。営業として2010年に就職し、3年強は大阪支社で働きました。

最初は地方転勤や慣れない仕事がつらいと思う時期もありました。しかし、考え方を変えて地方支社だからこそ新人・ベテラン関係なく、競合他社に埋もれないように色々なアイディアを出し、他の会社がやらないような施策を実際に行いました。3年過ごすうちに同僚や顧客ともいい関係を築くことができ、仕事にやりがいを見出し始めていました。それでも、幼少期からどこかにあった「先生になりたい」という気持ちが湧き上がっているのを感じ、思い切って退路を断つことにしました。

特に転機になったのは、夏季休暇で母校に行った時でした。恩師に頼まれて出身中学の剣道部で指導をしましたが、生徒たちに関わることにやりがいを強く感じ、やはりこれを仕事にしたいと思ったのです。

2014年に会社を退職して東京に戻り、通信大学に通いながら3年間かけて教員免許を取得しました。その間は、塾講師や課外活動の指導員などのアルバイトなどをし、教えることに関わりながら学びを続けました。

幼稚園から短期大学まで集う新渡戸文化学園の正門

幼稚園から短期大学まで集う新渡戸文化学園の正門

――国語を専門にされた理由を教えてください。

酒井先生 他にも自分が好きな教科として社会などとも迷いましたが、専門性や必要な学び、需要なども考えて国語にしました。それに、国語はすべての学びのベースだと思っています。国語の読解テストができる子を育てたいわけではありません。読んだことをいかに自分の人生の糧にするか、そこからいかに社会とつながっていくかを、生徒に考えていってほしいと思っています。

なかなか集中できない、書くのが苦手な生徒も含め、みんなが共に学べるようにICTを活用したり、頭と共に体を動かしたりできるように授業をデザインしています。

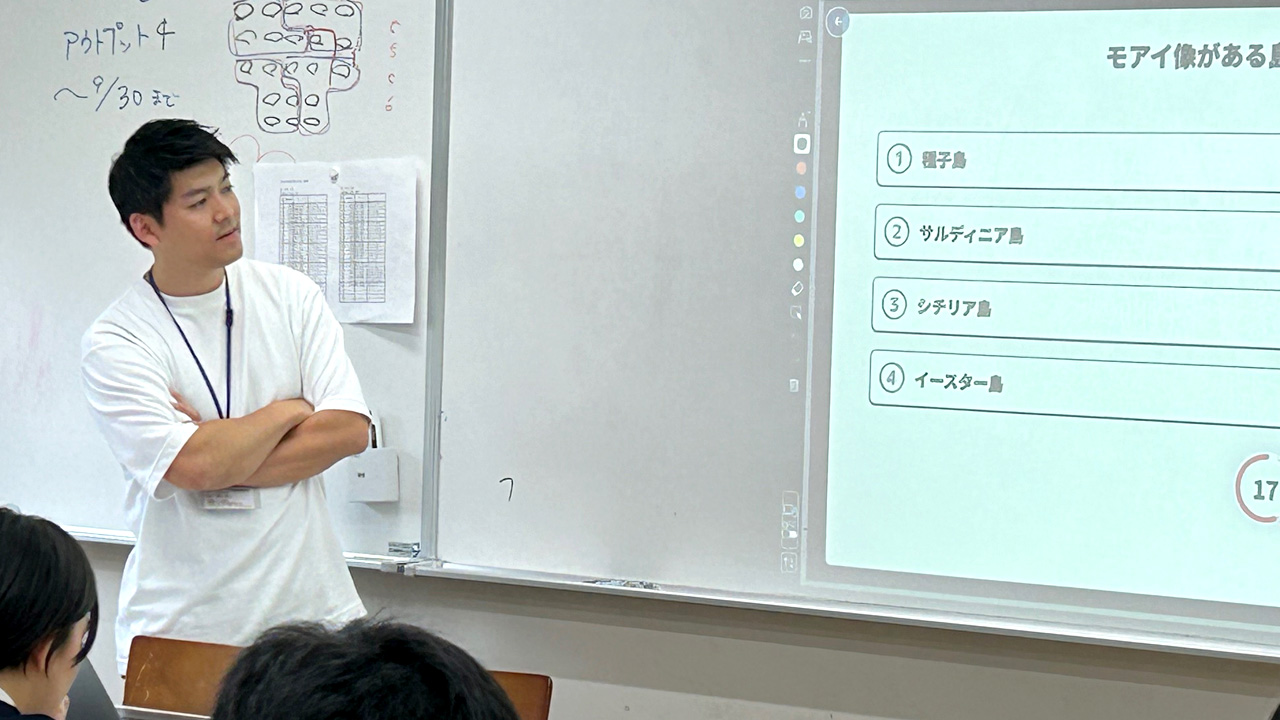

国語が得意な生徒も苦手な生徒も、全員が参加しやすいクイズ形式で前回授業を振り返る様子

国語が得意な生徒も苦手な生徒も、全員が参加しやすいクイズ形式で前回授業を振り返る様子

――授業を見学させていただきましたが、クイズ形式や生徒同士で意見交換するなど、とても楽しそうでした。

酒井先生 新渡戸文化では、生徒の評価を“認知的な力”と“非認知的な力”の50%ずつで分けています。授業も、国語では週2時間は講師の先生に認知的な授業を担当してもらい、残りの週2時間を私が担当し、探究的な国語の学習を行っています。様々な方法で授業をしますが、中心にあるのは「あなたはどう考えますか?」と常に生徒に問うことです。国語の答えを探すのではなく、「なぜ勉強するのか」「社会への経験になることは何か」を考える機会を、国語を通して提供するようにしています。

成績も、ただの定期テストではなく学期末に「アウトプットテスト」があり、教科や単元によって、動画作りやプレゼンテーション、ペーパーテストなどアウトプットは異なります。今学期は「2学期の国語を通してどう自分が成長したか。将来どうなりたいか」という小論文を、授業や大学生へのインタビューなどを通して書き上げてもらおうと思っています。

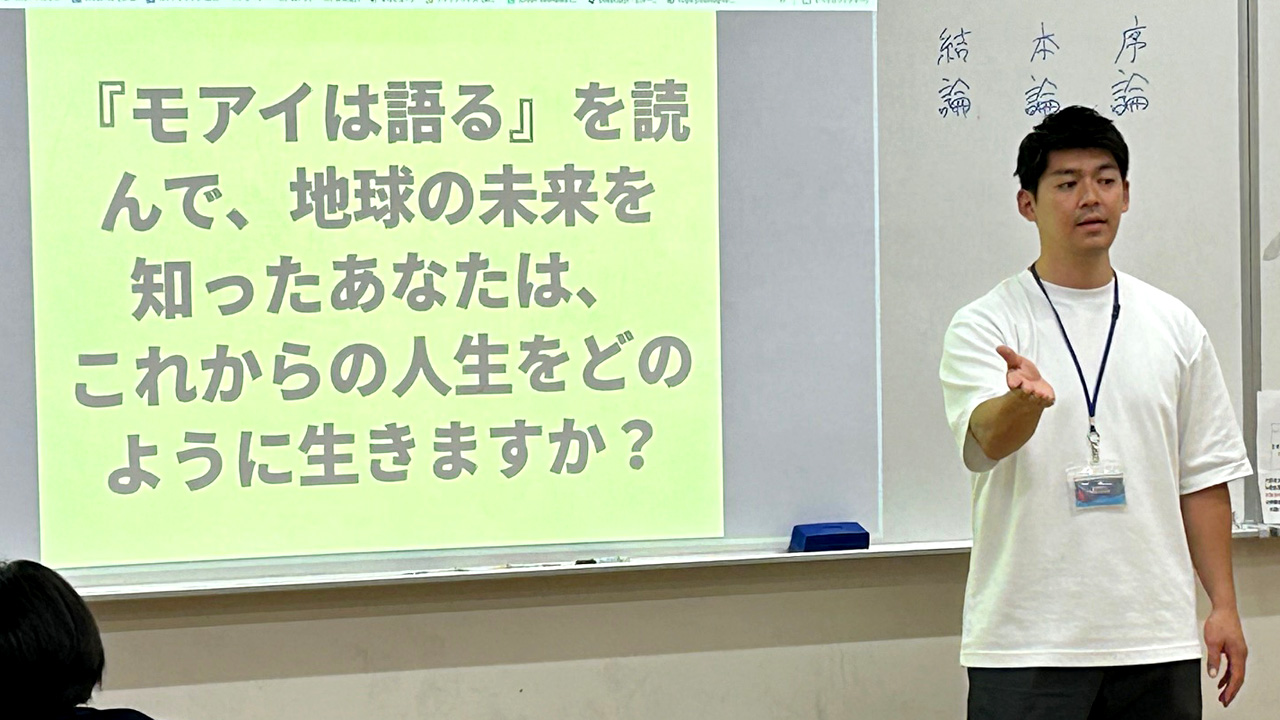

単に文章を理解するのではなく、それを通じて自分ならどう考えるかと問う

単に文章を理解するのではなく、それを通じて自分ならどう考えるかと問う

インタビューでも「自分事」というキーワードを強調されている姿が印象的だった

武士道を広めた新渡戸先生の創設校で働くという縁

――新渡戸文化とのご縁を教えてください。

酒井先生 初代校長先生は「武士道」を世界に広げた新渡戸稲造先生です。本当の意味での国際人は、外国のことだけでなく自国のことをきちんと知り、広げていくことではないかと教えています。私は、幼少期から剣道を続けてきましたが、中学生のときの試合会場で新渡戸文化に行った時、会場校の先生からそのお話を聞き、印象に残っていました。

教員免許取得後にお世話になっている先生から、新渡戸文化が募集していることを聞き応募しました。

――生徒さんたちへの指導にも、そうした教えはいきてきますか?

酒井先生 剣道部の顧問をしていますが、剣道で勝つことだけを目的に教えるわけではありません。生徒一人一人によって、稽古で習得したい目標があったり、チームワークを重視したかったり、大会で勝ちたかったりと、大事にしていることは異なります。

生徒たちにも、一生懸命に何かを続けることの大切さを学んでほしいです。自分と対話し、自分にとって何が大切かを理解し、剣道を通して学んだことを話せるようになってほしいと思って、日々接しています。

――さらに新渡戸文化とのご縁があったと伺いましたが?

酒井先生 実は幼稚園にも通っていました。しかし、まさか自分が将来勤務することになるとは予想もしていませんでした。ましてや今、子どもが同じ園に通っているのは、感慨深いです。

――お子さんも新渡戸文化学園内にある園に登園されているのですね。

酒井先生 朝は子どもと一緒に登園し、園に送り届けてから自分も出勤しています。すでに学園全体の方針などは十分理解しているので、安心して預けることができますし、一緒に登園できるのもとても助かっています。家で歌ってくれる歌を聴いて、「あ、これ自分も幼稚園で歌った!」と懐かしく思うこともありますね。

お迎えは妻が担当しているので、帰りは部活動を見たり、生徒指導をしたりと時間が使えるのもありがたいですね。

――現在のご担当を教えてください。

酒井先生 中高の国語の授業以外に、剣道部の顧問をしています。新渡戸文化では担任はクラスごとではなく学年でチーム担任制で、私は中2の学年主任を務めています。

また、教師の中ではプロジェクトデザインチームに所属し、文化祭やスタディフェスタ(学習発表の場)、生徒会などを担当しています。その他には、今年から教師にMacBookが配布されたので、教師向けにそれを活用した学び方の勉強会などを企画することもあります。

それと、毎週水曜は教科の枠を超えた学びを展開する「クロスカリキュラム」の日ですが、私は「哲学ラボ」を教えています。こちらは授業の枠から飛び出して、他校や外の方々との対話の機会を持ったり、共催イベントを開いたり、少しずつ外に広げるようにしています。それに伴い生徒たちが積極的になってきていることが嬉しいです。

「哲学ラボ」では授業という枠組みを超え、外部との交流も積極的に行う

「哲学ラボ」では授業という枠組みを超え、外部との交流も積極的に行う

コロナ禍で学びがリセット、自分が変わるきっかけになった

――酒井先生は、新渡戸文化が大きく教育改革をする前からいらっしゃると伺いましたが、改革前後の違いをどのように捉えていますか?

酒井先生 私が新渡戸文化に加わった2018年頃は、少人数ののんびりしたあたたかな学校という印象で生徒と教師の距離も近く、それはそれでいい雰囲気でした。

2020年を境に新しい先生方も多く入り、学校の雰囲気がガラッと変わりました。コロナ禍でそれまでの学びも止まり、一人一台iPadが配布されたり、オンライン授業が始まったり。自分と社会の幸せを創り出す「ハピネス・クリエイター」を育てる、という学校の方針もでき、これまでの一方的に教えるような授業スタイルとは全く変わった新しい授業を展開する先生方も増えました。

――その中でどのようにご自身が変わったのでしょうか?

酒井先生 それまでは、仕事についても「自分の選択ではない」「自分の範囲ではない」と線を引いて、いろんなことを無意識に排除していたように思います。

しかし、改革とともに様々なスキルや魅力を持った先生が入り、私も刺激を受けました。先生方の素晴らしさと自分の力不足にショックを受けた時期もありましたが、誰かに答えをもらうより自分で模索しようと思った時に見つけたのが、Apple Distinguished Educator(ADE)です。ICTを活用した授業スタイルも始まり、新しい挑戦を応援してくれる先生が増えたことも力になりました。

Apple Distinguished Educator(ADE)は、2020年から挑戦し始めましたがコロナ禍でしばらく募集がなく、2023年についに取得しました。取得要件のオーストラリア研修にも参加し、そこでの学びも目から鱗の体験ばかりでした。

今年の春にはロイロ認定ティーチャーも取得し、ロイロノートの使い方も工夫し、ADEとロイロという2つの軸が私にできたことで、授業だけでなく企業や学外の人たちとも繋がって学びを広げたいという目標ができました。体現したいと思う教育軸を、これから実現したいと思っています。

ICTの即時性を活かし、タブレットに送信された問いを議論しながら考える生徒。

ICTの即時性を活かし、タブレットに送信された問いを議論しながら考える生徒。

教師への転職を考える人たちへ

――最後に、教師への転職を考える人たちへアドバイスをお願いします。

酒井先生 私は仕事にやりがいを見失っていた時期ではなく、それを乗り越えて楽しさや成果を出した頃に退職をしました。「現在の仕事もいい、しかしそれでも教師になってみたい」という強い思いがある時こそ、踏み切るタイミングではないかなと思います。

というのも、教師という仕事にももちろん大変なことや思い通りにならないことがあるからです。パーフェクトにいいことだけの仕事はありません。環境を変えたら、それなりにつらいことがあるものだと私は思っています。

その覚悟が持てないのなら、今の環境で続けたほうがいいのではないかなと。それでも頑張れそうだと思うなら、自分の責任のもと環境を変えてもいいと思います。無理に上を目指しすぎず、自分のできることから、できる範囲から何かを変えてみる一歩を踏み出してみてください。きっとそれが積み重なっていい結果になると信じています。

生徒のアイディアを実現した「卒業記念プロジェクト」

生徒のアイディアを実現した「卒業記念プロジェクト」

築いた環境を変える覚悟を持ったからこそ出会えた、かけがえのない一葉