私学のユニーク先生インタビュー「桐蔭学園中等教育学校・高等学校 国語科教諭 松永和也先生」

今回は、桐蔭学園中等教育学校・高等学校の松永和也先生をお訪ねし、現在のお仕事の面白さや大切にしていること、ご自身の学びや私学の魅力についてお話をうかがいました。

一人一人の表現活動を重視し、感情を動かす授業がモットー

――貴校の特徴や生徒さんについて教えてください。

松永先生 桐蔭学園は、「アクティブラーニング型授業」「未来への扉(探究)」「キャリア教育」を生徒育成の3本柱に、多様性を尊重し、主体的でコミュニケーション能力を備えた人材育成に取り組む、中・高一貫校です。クラス内に、さまざまな輝きを放つ生徒がいるのが特徴です。ラグビーで全国制覇をした選手や、音楽や美術に秀でていたり東大に進学したりする生徒がともに学んでいます。高校は一学年1000人規模のマンモス校ですが、だからこそ進路の選択肢も多彩で、個性をのびのびと発揮できる環境です。

――松永先生は現在、高校で国語を担当されていますが、先生の授業は外部からの見学希望も多いと聞きます。どのような授業なのでしょうか?

松永先生 生徒たち自身の表現活動を大切にする授業を、意識しています。教科書を土台に、新聞や生徒の成果物も使いながら、問いを立てることで授業を「自分事」として学べるよう、工夫しています。これは、私自身が中学時代、自分で表現することに挑戦させる先生に学んだときの経験が影響しています。自らの考えがクラスに紹介されたり共有されたりして、恥ずかしいと同時にとてもうれしかったことが原点です。この体験を生徒にも味わってほしいという思いが、私の授業の根底にあります。

高校の国語の授業でのグループワークの様子

高校の国語の授業でのグループワークの様子

学校で「学ぶ意義」を見いだしてくれるような授業をすることがやりがい

――教師になって、自身が成長したと感じることがあれば聞かせてください。

松永先生 「生徒とともに学ぶこと」が、やっと実感としてわかってきました。入職した当時は、文学の専門家という自負があり、自分が生徒に「教える」立場だと思っていました。しかし、子どもたちが学んでいく「楽しさ」や、生徒と一緒に歩まなければ見えない風景があることに気づきました。

例をあげると、『走れメロス』を教材に問いを立てた際、「羊飼いの青年メロスは羊を何頭飼っているのか?」という問いが、生徒から出てきました。確かに、何頭飼っているかによって主人公の経済状況がイメージでき、物語が色彩豊かになる。生徒に「教えられた」視点でした。このような体験の積み重ねが、自分を成長させています。

――先生にとって、仕事のやりがいとは?

松永先生 今、学校教育の意義が問われています。学校以外に学べる場所がある時代に、わざわざ学校に来て学ぶ意味とは何でしょうか。学校で学ぶ意義を見いだしてくれるような授業をすること、一人では決して得られない、学校ならではの協働体験を生徒に提供することが、私のやりがいです。

医師で科学者の熊谷晋一郎さんは、「依存からしか自立は生まれない」と説いています。少しずつ依存できる人・場所を増やすことで、自立ができる。その場のひとつが学校でありたい、心理的な安全性が保たれる場にしたいのです。そのためにも友達や先生、学校とつながれる授業を実践したいと思っています。

成長する生徒をどう支援するかを探究する、教員向け研修をデザインし実践中

――松永先生は、校内の分掌業務で教員向け研修も担当されていますが、どのような研修か教えてください。

松永先生 私学では、教員免許の更新時研修が必須ではなくなりました。私学の先生の学びは自主性に任され、ともすれば視野が狭くなりがちです。学校は、先生が学ぶカリキュラムや場を確保する必要が出てきました。

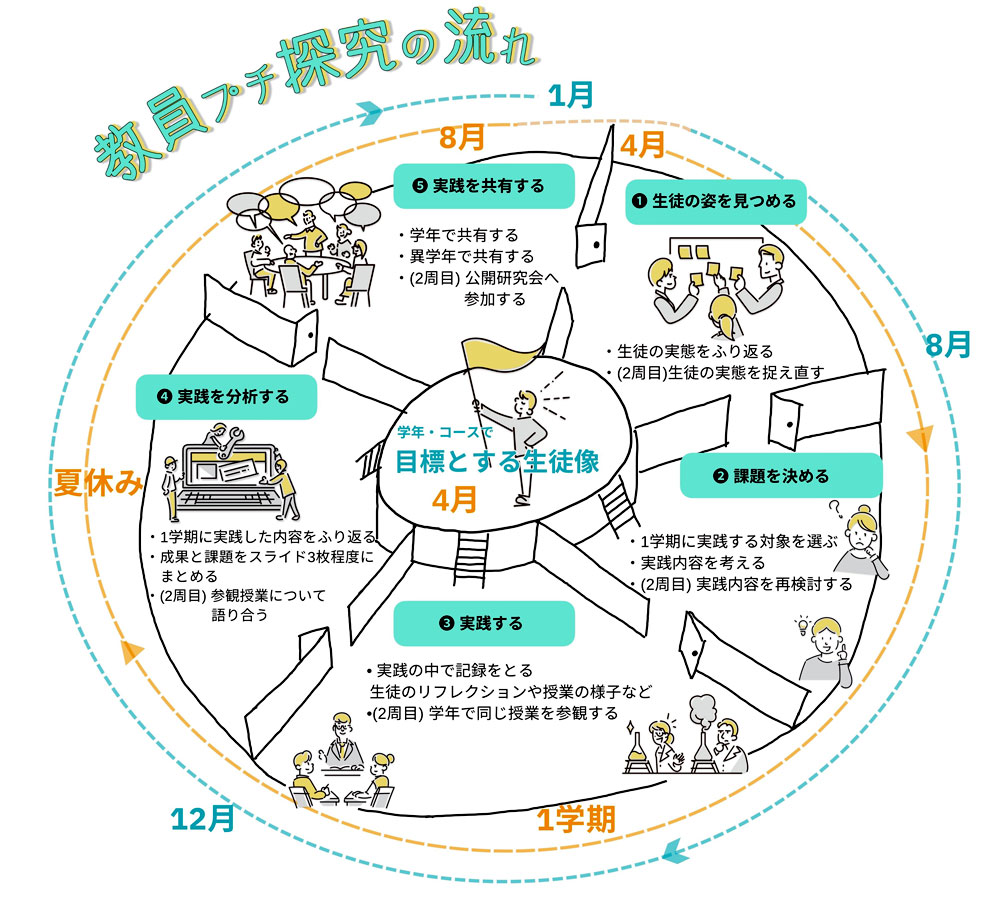

桐蔭学園には教員の学びを支援する仕組みがあり、私は校内集合研修を担当しています。7名で構成する「研修チーム」が、成長していく生徒たちに先生はどう伴走していくかという視点で、研修をデザインし実施しています。生徒たちの学びを先生がどのように支援できるかを考えるプログラムで、年間で2周する「ダブルループ学習」というフレームワークで設計しています。1周目は、課題を設定してまずやってみる。そして「ふり返り」で気づいたことややりきれなかったことなどを、2周目に再挑戦するスタイルです。まだ始めたばかりで手探り状態ですが、走りながら改善を重ねていきます。

「教員プチ探究の流れ(桐蔭学園 松永先生ご提供)」

「教員プチ探究の流れ(桐蔭学園 松永先生ご提供)」

――今後、組織で力を発揮したいこと、目標はありますか?

松永先生 「チーム教育」で子どもたちを育てる組織をつくることです。当校には国語の教員だけでも40人いるのですが、どの先生が授業を受け持っても「桐蔭学園で学べてよかった」と生徒たちに思われるチーム教育を、学園全体で実現することが目標です。

教員研修の様子。先生も探究中

教員研修の様子。先生も探究中

仕事こそ遊び心を忘れない。仕事以外のことにも本気で取り組む。

――働くうえで、大切にされている想いはありますか?

松永先生 仕事こそ遊び心を忘れないこと。そして、学校の仕事以外のことに「本気」で取り組むこと。どんなときも単なる時間の「消費者」にならず、「生産者」でありたいと思って行動しています。私は桐蔭学園の教師以外にも、学校の許可と支援を受けてさまざまな活動をしています。教科書の編集委員や講師、雑誌や新聞への寄稿記事の執筆やワークショップの主催、さらには大学院生でもあります。

――とても好奇心旺盛で、スキルアップにも熱心でいらっしゃると感じます。大学院ではどのような研究をされていますか?

松永先生 現在、青山学院大学院で「わからなさ」をテーマに学習理論について学んでいます。今の教育は「わかる」ことが是で、「わからない」ことはよくないと判断されがち。だから子どもたちは「わからない」ことを沈黙という形で隠します。この傾向は、小学校入学以前から現れるという研究結果もあります。「わからない」ことを「わからない」と言い合う中で、新たな学びが周囲にも波及する……。そんな場をつくりたくて、「わからない」を表現できる環境や「わからなさ」を探究する学問に、夢中になっています。この学びには、私学の教員も利用できる、厚生労働省の教育訓練給付金を活用しました。

――日々どのようなスケジュールで働いているか教えてください。

松永先生 自宅が遠方のため、平日の朝は6時に家を出ます。8時10分からHR、1日の授業は3コマ前後で週に14コマ担当し、空き時間に授業準備・文書作成・事務処理などをこなします。授業が終了する15時半以降は、卓球部の顧問として部活動の指導、特別講習や研修チームの仕事などを行います。遅くても19時までに学校を出ます。

大学院には、週に2回の通学とオンライン授業を併用しています。授業は平日夜と土曜日に設定されているので、通学に無理はありません。ほかにも読書会やワークショップ、講師業、原稿執筆、時期が来れば教科書の編集委員としての仕事をスケジューリングして、日々を楽しんでいます。好きでやっているので、無理とか忙しいとか感じたことはないですね。

生徒との長期間の関係構築・教育者として自身が成長できる環境が、私学の魅力

――これから教師になりたい人、私学で働いてみたいという人へのメッセージをお願いします。

松永先生 当校について語るとすれば、中・高の6年間、学年持ち上がりで生徒の成長過程を見続けられます。一人一人のわずかな変化を見過ごすことなく、長い時間生徒と向き合える関係性を構築できることは、「人を育てる」立場としてはとてもやりがいがあります。

また、教員の外部活動を認める環境も、私学ならではの魅力です。複数の立ち位置で社会とかかわると、学校教育を立体的に見ることができるようになり、教育者としての現場の判断に自信を持たせてくれます。例えば、私は教科書の編集にかかわったことで、教科書がどのようなプロセスで、何を基準に、どのような観点から制作されているのかを知ることができました。この経験は、授業の質や生徒の学びの深さに影響することを実感しています。教育現場を複数の視点から見る目を養う機会が得やすいことも、私学の良さではないでしょうか。